7月20日入伏首日,为赶在8月15日《玉礼乾坤》凌家滩精品文物大展闭幕前,我与爱人约文物工作者钱玉春同行,去凌家滩国家考古遗址公园探访,到凌家滩遗址博物馆赏玉。一路上既感受到热气蒸腾熟悉而又陌生“分家兄弟”的新姿,更感受到横空出世的“玉见”美丽和世界级博物馆的大气设计、瑰宝典藏。

一、看不够的“古先锋”

凌家滩遗址年代距今5800-5200年,是新石器时代晚期长江下游中心聚落,是“古国时代”第一阶段的代表性遗址,也是“中华文明探源工程”和“考古中国”重大项目的关键节点和关键地点。

以凌家滩遗址为代表的凌家滩文化,可以当之无愧地称之为“文明先锋”。正如严文明先生所言:“可以毫不夸张地说,在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队。”对于凌家滩,我是熟悉的,因为它地处巢湖—裕溪河流域,凡是巢湖人都知道个大概。我是巢湖人,又在地级巢湖市委机关工作多年,去过那几次。然而,我对凌家滩又是陌生的,因为离最近一次去那已是18年了。

周日上午一大早,我们即从合肥市区出发。从高速一进入含山境,就好奇地张望这区划调整后的城乡变化。“路好找,”钱玉春老师说,“现在专门有个凌家滩道口。”可不,不大一会儿便到。下了道口,县乡公路修得也很宽敞、漂亮,两边的乡村整修一新。几回回梦里回“巢湖”,双手搂定“太湖山”。我在一边观赏,一边寻找一二十年前的记忆,对比现在的变化。不一会便看到不少凌家滩的文化标识,无疑心仪已久的凌家滩到了。

钱玉春老师说,凌家滩属于含山县铜闸镇,遗址总面积220万平方米,核心区原有三个小村,现在联同周边村庄都搬迁了,在这里建了国家考古遗址公园。我放慢车速,一边开车一边观赏,只见左侧是一个巨大的玉人雕塑——极具辨识度和美誉度的凌家滩标志。

在游客接待中心看罢宣传片,钱玉春老师说,我们先看墓葬祭祀区原址,那附近还有新的发掘现场,回头再看博物馆里的文物。坐在观光车上,盛夏的太阳照在身上火辣辣的,阵阵南风吹来,又让我们神清气爽兴趣盎然。钱老师说,凌家滩背靠太湖山,前面是裕溪河,我们现在去的遗址就是在一块岗地上。

凌家滩属于微丘陵加田畈,地势起伏不大,最高处的岗地就是当年的发掘处。我们到时,墓葬祭祀原址展示区正在进行参观通道维护。只见20亩左右的土地上是复原的挖掘现场,有一处墓坑还摆放了复制的文物,很逼真的现场让人不禁产生莫名的冲动。有一处还夹杂着一座现代墓碑,似乎暗示当年“墓中墓”“墓下墓”的信息。钱老师告诉我说,文物就是在这儿发现的,埋藏很浅,一米左右。“这么多文物,几千件,就在这不大的地方发现的?”“是的。就在这68座墓葬、1个祭坛中。祭坛占地面积约600平方米,墓葬区面积约1.4万平方米。”这倒冲击了我的想象。

“凌家滩遗址是1985年首次发现的,1987年以来,重要的发掘有16次,发掘面积近万平方米,出土文物3000多件。”钱老师说,“自凌家滩发现至今历任了三个领队,第一个领队是张敬国,第二个领队是吴卫红,现在的领队是张小雷。”

“张敬国老师我认识。我在庐江工作时,我们柯坦那儿有一个城池遗址,传说是周瑜建的,我请他去看过。”我说,“1998年凌家滩被评为全国十大考古新发现时,那时我在巢湖地委办公室工作。此时,含山属巢湖管辖。得知这一消息,我只是感到厚重的巢湖文化又加重了几分,并未想得更多、更远。2007年发掘出石雕猪(玉猪)时,我还到现场看过。”

“那次发掘轰动全国。”钱老师说。“在这编号为07M23墓中,总计出土器物340余件、玉器约210件、石器101件、可辨识的陶器35件,堪称王者之墓。特别是玉猪长72厘米,重达88公斤,是墓中极为抢眼的。该墓规模大,随葬品多,是中国新石器时代考古中的最重要发现之一。”

“是的。”我接过话题说道。“当年市里组织各县区巡回检查,我们来到含山时巧遇这一重大发现,市里特地安排我们到现场参观。记得当我们看到玉猪时都很激动,当时玉猪上还有一些淤泥,我们还用手轻轻拍了拍。只是我们当时满脑子的都是GDP、城市新区、开发区,对考古发掘、文化建设想得不多。”

墓葬祭祀区的西面,是一个正在发掘的“重要遗存区域”,东西向约29米,南北向约27米,发掘深度约2米。可惜周日休息,我们只能透过围栏缝隙看看发掘现场。此处南边是“数字凌家滩馆”,里面屏幕上展示发掘的文物,适时呈现游客点赞的最喜爱文物排行榜,此时排名为:玉龙、玉鹰、玉人、玉勺、玉双连璧。再乘车向南不远,是利用原粮站改建的省文物考古研究所文物工作站,里面一些年轻考古工作者正在专心修复刚挖掘出来的“坛坛罐罐”。

十点多,我们终于要到凌家滩遗址博物馆了。这是一座以十字院落为形、仿夯土外墙为骨、以出土玉璜为装饰元素的建筑,静立于遗址公园的中轴线之上,古朴、肃穆、大气,亦具国际范。正在这举办的《玉礼乾坤》凌家滩精品文物展,汇聚了故宫博物院、安徽省文物考古研究所、含山县博物馆收藏的凌家滩精品文物。

“玉人、玉璧、玉鹰、玉龙团聚啦!”钱老师兴奋而又感慨地说道。

二、说不尽的“玉文化”

玉盛东方。凌家滩遗址博物馆宣传册言:从史前玉礼器到当代国礼,玉器始终镌刻华夏文明(根)基。玉既是文明交流互鉴的载体,更是新时代“各美其美、美美与共”的文化纽带。

作为联通南北、衔系东西的黄金十字,凌家滩在距今5500年时,逐步发展成为整个区域的玉石器制造中心,开启了凌家滩的辉煌时代,由此影响了此后千余年间长江下游社会发展的道路,尊玉观念自此进一步根深于中华文明的悠久历史传统中。

并且,在此前后,在燕山南北和长江下游,涌现出崇玉浪潮,形成红山、凌家滩、良渚三大玉文化中心,它们在交流互鉴中推动史前玉文化发展,共同构建了史前中国的“玉礼器体系”,奠定了“以玉载礼”的文明特征,为中华文明的形成奠定了重要的基础。

我细读简介,感悟到了凌家滩的独有价值。

“石之美者,玉也。”中国考古界泛指玉为各个时代能制造玉器的所有玉材,包括各种温润的石材。玉是凌家滩出土文物中最多、最重要的部分,在种类、形态上开创了一代新风,成为同时代玉器的最重要代表之一,达到了当时的最高峰。3000多件出土文物中,玉石器就高达1200多件,其代表性的作品有玉人、玉璧、玉鹰、玉龙、玉猪等。这次试开馆和大展,将其他文物单位收藏的重环玉壁、玉人、玉龙、玉龟等回展,是它们的第一次“回家”,自然也是我们这次追寻的重点。

玉人是凌家滩的代表作,被称为历史的“报信人”。一进入凌家滩考古遗址公园,便看到广场上硕大的蹲(坐)姿态的玉人,还有公园到处可见的大半身玉人雕塑。因此,当进入遗址博物馆,第一眼看到“回家”的玉人真容,不禁让我大吃一惊:玉人这么小啊!竟然不是想象中的那么高大。展陈介绍玉人身高仅10厘米左右,而且看上去很薄。“正是因为小,当年加工成品才显得不易,并且被发掘出来未被掩藏,更是殊为不易。”爱人回应说。

吴卫红、刘越在《凌家滩》一书中介绍说:凌家滩总共发现八件玉人,其中六件出土于凌家滩两墓之中,每墓三件,形态相同,一为站立姿态,一为蹲(坐)姿态。另在别处还发现2件圆雕、半圆雕残器。前两种玉人长10厘米左右,厚0.5厘米左右,雕刻基本相同,略属半圆雕,正面外凸而背面平整。玉人均为方形脸轮廓,表情严肃,具有神秘感,头顶戴有可能横扎了带子的纵梁冠,弯曲的两臂上以凹弦或凸棱表现出戴有环镯类饰品,十指抚置胸前,明显具有祈祷特征。较平的背部偏上方斜钻一对隧孔,应为绑缚或缝合在某种衣服或片状物上。

凌家滩这六件玉人,这次有三件回展,一件是站立,两件为蹲(坐),双手贴胸,神情虔诚静穆。面对这国宝级文物,面对这看似与三星堆人相像的“国字脸”,我站在那儿细细观赏、啧啧称叹,但怎么也想象不出5500年前凌家滩人是如何打造出来的,这在当今亦属顶级的高端制造啊!我这方面的知识实在是少得可怜,来不及多想,赶快从不同角度拍了玉人的照片,生怕一转身它就不见了。

“凌家滩能造玉人,那玉石从何而来?”我不禁问道。

“来源有多少说法。”钱玉春老师说,“本地玉的可能性较大。人们在生产和生活中遇到了漂亮的石头,捡回来加工成美好的艺术品或祭品。也有学者认为是北方的文化向南方迁移,随之带来了北方的玉石器。”“还有一说是从中亚、新疆带来的。”爱人接过话题说,“有人认为,东西方交往史中,除了举世闻名的丝绸之路,还有一条更为古老的玉石之路。它以和田为中心,向东西两个方向延展。向东,经甘肃、宁夏、山西到达河南、安徽。”

然而,在新石器时期,山高水远,路阻且长,国家尚未形成,有何力量能当玉石勘探、发掘、加工、运输、安保使命?我情愿相信这是本土资源、本土力量使然。因为,含山就有石膏矿、石灰石矿等,而“好石即为玉”,更何况周边的庐江是矿业大县,富含几十种矿。

“你的分析有一定道理。”钱老师说,“据专家勘测,凌家滩墓葬玉器中透闪石玉数量占绝对优势。出土陶器中,可鉴定矿物主要有石英、长石、黑云母、白云母、角闪石、榍石等。”

“那在我们这里找到了这些矿物质吗?如果找到了,不也可以开玉矿吗?或许就可以就近加工,重现当年场景,发扬光大凌家滩玉文化。”我急不可待地说。

“你想的也正是专家所想的。”钱老师说,“据我所知,张敬国老师前些年曾联合省地勘部门在周边进行勘探,并已有一些成果。比如遗址以北5公里处的太湖山产有玛瑙和石英矿石原料,但没有发现透闪石矿。1999年他们在肥东桥头集一带调查发现较多白云岩,初步判断认为是蛇纹石,但是否是透闪石还有疑问。不过,也有一份材料说,白云岩和透闪石等闪石类矿产在肥东、巢湖市、全椒、含山、太湖、铜陵、繁昌、霍山、宿松、凤阳等地均有发现。”

“原来如此,凌家滩有很多未解之谜。除了这个以外,还有一个重大谜团:凌家滩文化从何而来?又到了哪里?”

三、流不尽的河湖水

一方水土养一方人、育一域文化。凌家滩何以在皖中大地、长江之滨、巢湖流域横空出世?从地理位置细细研究,或许可以加深对“何以凌家滩?”“凌家滩怎么了?”的认识。凌家滩遗址博物馆简介中一句话让人印象深刻:(凌家滩地处)联通南北、衔系东西的黄金十字。

这是从全国大的地理跨度讲的,凌家滩地处交通“黄金十字”,是史前三大玉文化中心之一。

从跨省地域来看,凌家滩地处长江下游,西有大别山,跨江有皖南丘陵山地田畈,东有宁镇地区的茅山。遗址南距长江、北距淮河直线距离分别为30、150多公里,两者之间为广阔的江淮地区。这是凌家滩之所以能承东接西、互联南北的交通条件。

从流域范围来看,凌家滩遗址北距太湖山约5公里,南部紧邻巢湖一级支流裕溪河(后河),西距巢湖、东距长江的直线距离均约25公里。巢湖、裕溪河、长江,三者联为一体,千万年来,湖水浩荡,穿河不息,汇入长江。这是凌家滩最重要的地理特征。这有机统一的江河湖关系,蕴育出凌家滩文化的最适合幅员和最适宜沃土,也是其被称为巢湖文化、长江文化的最重要依据之一。

从内部安全选址看,凌家滩选建在前有水后有山的岗地-田畈上。这是凌家滩安身立命之所在。避水生存是选址的首要考虑,如何选址?《凌家滩》一书作了详尽分析。书中写道:裕溪河河水自西面的东关(濡须口)一带冲出山口之后,往东不到5公里,有一条太湖山向西南方向延伸的类似长臂半环抱的山岗,有效阻挡了河水向东南凌家滩方向的冲击;而凌家滩人选择其更东约5公里远的另一条山岗为依托,聚落而居。

综合起来看,这就是“何以凌家滩”的地利。吴鹏在《水运与国运》一书中指出,古代文明往往发源于大河的支流,如黄河文明发源于黄河的支流——渭河。用此观点验证凌家滩文化,是一个极其有利的佐证。

但天时、地利、人和兼具才可以造就凌家滩文化,如一者缺失就会造成文明中断。现在人们探究凌家滩文化突然消失之因,主要归集在战争、瘟疫、洪水等方面,然而都无确凿的证据。

我曾经分管过水利工作,对这一块的山川形制、江湖关系是熟悉的。从自然灾害角度来推测,个人倾向于文明毁于大洪水。因为这里的海拔普遍不高,遗址所在的现代最高点长岗海拔近26米,而长岗尽头的两侧滩地海拔为6.7米,可以想象发洪水时往往大部会淹。

巢湖流域有一妇孺皆知的传说:陷巢州、长庐州。地陷的一个传因是,三国魏吴相争,吴国兴建东兴堤,将裕溪河拦腰截断。当遇到洪水较大年份时,这就成了孙吴进攻曹魏的水上武器。而水战破堤之处东关(濡须口)距凌家滩仅6公里。这会否对凌家滩造成冲击?不得而知。再往前的情况则更无史料记载。

最近的例证是1954年水漫凌家滩。当年长江流域遭遇全流域性特大洪水,长江干堤多处溃决,巢湖流域作为泄洪通道,裕溪河水位暴涨,巢湖最高洪水位达12.93米,凌家滩及周边区域大部淹没,因当时遗址尚未发掘,具体淹没深度无精确数据。1991年、2020年亦有很大影响,2020年大水甚至一度漫进凌家滩一展厅至膝盖处,水深约30-40厘米。历史上如此高频率、高强度的洪水,什么样的文明能抵挡?

但凌家滩文化到哪儿了,最后消失了吗?有无“诺亚方舟”载玉远行?个人感觉,它可能换个形式重生了,只不过在当地未留下直接承继的遗存,但对周边的影响却是很大的。凌家滩文化不仅向东影响了良渚文化,在本流域内也有较大的影响。一个显著的例子是玉龙的迭现,我曾经在《父子话巢湖》一书中对此进行过比较。

据专家介绍,早在新石器时代,先民们就开始制作和使用玉龙,东北地区红山文化有“C形龙、玉猪龙”,江淮之间的凌家滩文化有环形龙。到了商周时期,玉器中龙的形象和设计元素有着各种复杂的变化和引进。

仔细看凌家滩的玉龙,和巢湖市放王岗吕柯墓的玉龙、庐江临湖尉的玉龙很相像。当然凌家滩的玉龙是“太爷爷”级的了。

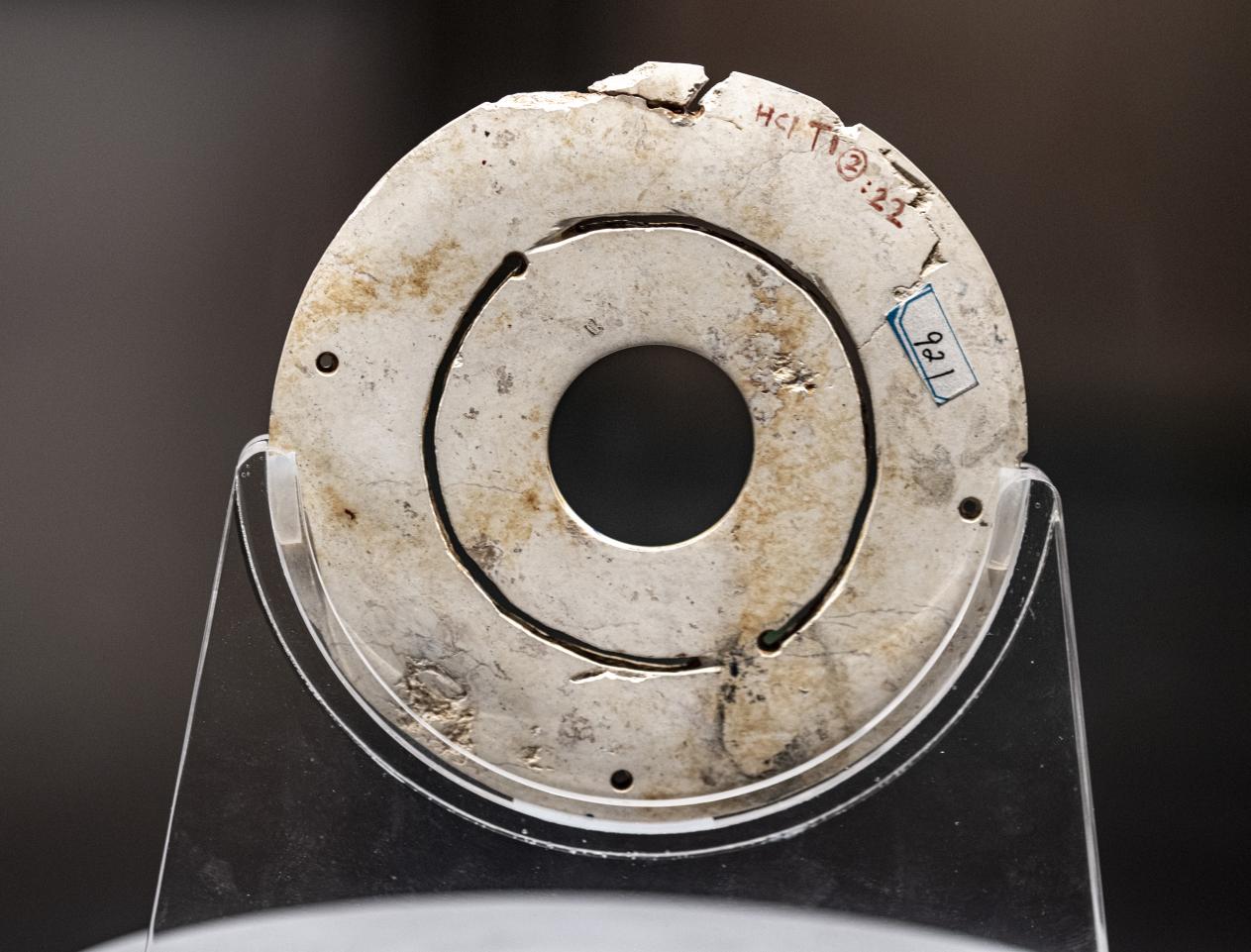

凌家滩玉龙呈首尾相衔的环状,两面刻有相同的纹饰,龙首吻部突出,头顶伸出两角,龙身脊背两面刻有对称的斜线,近尾部对钻一圆孔。但玉质较差、石性较强。

而离这3000多年后的西汉中期,巢湖市放王岗吕柯墓“双阴线鳞纹龙形玉环”,则为新疆和田玉。龙张口露齿,身呈卷曲状,饰双阴线鳞纹,腿边缘饰阴线表示毛发,前后足折曲饰利爪,爪内收贴向身体,尾部内卷,齿尾相连成一环形。这件龙形玉环体现了西汉中期纹饰造型发展的改变,后世的龙纹装饰基本都是这种风格的延续。

再往后200多年的东汉时期庐江临湖尉墓中的“汉单阴线鳞纹形玉龙”,为青白玉质,局部褐色沁,整体呈环形,双片工片状透雕。玉龙张口衔尾,杏眼出梢上钩,耳较大,饰方格纹,脸部以阴线刻画龙须,龙身满布单阴线鳞纹,足、尾饰绞丝纹。龙颈至龙身中部较宽,尾部细。此龙与放王岗吕柯墓玉龙,时代相近、形制相似、风格一致,只是细部纹饰的刻画略有不同。

凌家滩距巢湖市放王岗、庐江临湖尉墓直线距离分别为25、75 公里左右,都在环巢湖边,同属巢湖文化圈。那这三个玉龙的关系是什么?对环巢湖文化多元一体的形成有什么意义?我曾经向有关专家提出建议,对这三条龙关系及玉文化演进进行研究,这或许可以深化对凌家滩文化中断、消失、涅槃的探究。

凌家滩是个神一般的存在,似乎是一夜之间空降到裕溪河畔,现有的文物颠覆了人们的一些认知,感觉她就是一觉刚醒的“插班生”,一冲而为中华文明的“先锋”;她的出土文物更是当代人的追星,馆中“回家”的重环玉璧和由其形成背面形象的北京冬奥会奖牌,是那样的熠熠生辉。但也正因为“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,有太多的谜团,人们对其认识还不一。比如,可称“凌家滩文化”,但能否称“凌家滩文明”?已申报成“国家考古遗址公园”,可否“申遗”?此类疑云,如梦如幻,不时拂在我心间。

今年夏天,雨少略旱,对于巢湖流域来说,是个难得的风调雨顺。烈日炎炎之下,火红的太阳蒸烤着大地,似乎把大气中的杂质蒸净,天空能见度异乎往常,不远处的太湖山青山如黛。猛然间,我想到5000多年前,凌家滩是否也吹着这样的火风,凌家滩人是否也感受这样高的温度?那时他们在干什么,后来又结队到了哪里?是跨河到了巢湖边,分两路走向“薛家岗文化”?还是跨江分三路到了太湖,走向“良渚文化”?抑或二者兼而有之……

正站在博物馆北门前寻思,爱人招呼我和钱老师说,“快在这儿留一张合影,未来这里定是世界级文物遗址观赏地。”

(文中玉龙、玉人照片均为钱玉春同志所摄)